资讯动态

平邑九间棚—“不忘初心 牢记使命”山东水土保持先进典型事迹选编系列(3)

发布日期:2020-01-27 浏览次数:3565

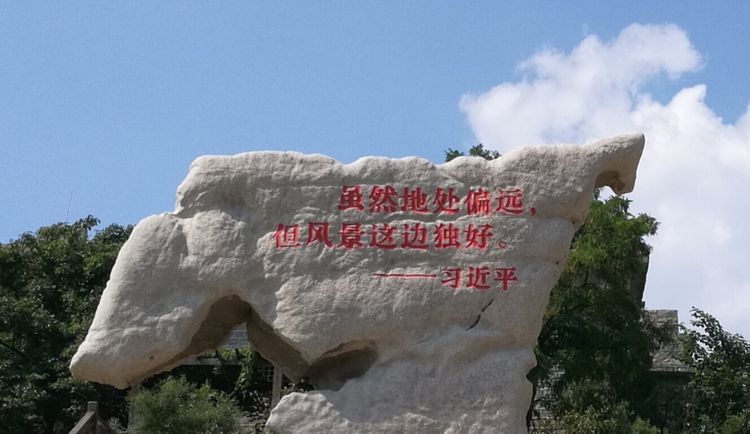

沂蒙山腹地有这么一个小山村,山高涧陡,缺水没电,水土流失,土地瘠薄,农业生产条件极为恶劣。上世纪80年代,在村支书的带领下,自力更生,艰苦奋斗,奇迹般谱写了治水、修路、架电三部曲,彻底改变了恶劣的生产生活条件。随后他们又立足山上农林果,下山进城办企业,发展中草药产业和乡村旅游业,并为村民盖起整洁明亮的住宅楼。2012年,习近平总书记在听取汇报后,称赞道“虽然地处偏远,但风景这边独好!”这个山村就是临沂市平邑县九间棚村。

九间棚村地处沂蒙革命老区腹地,位于640多米高的龙顶山上,全村有三百来口人,自然环境恶劣,其祖先曾穴居于九间石棚之内,因此而得名。该村曾经是一个出了名的贫困村,荒山秃岭、缺水没电,村民们一直过着艰难贫困的生活。

九间棚村旧址

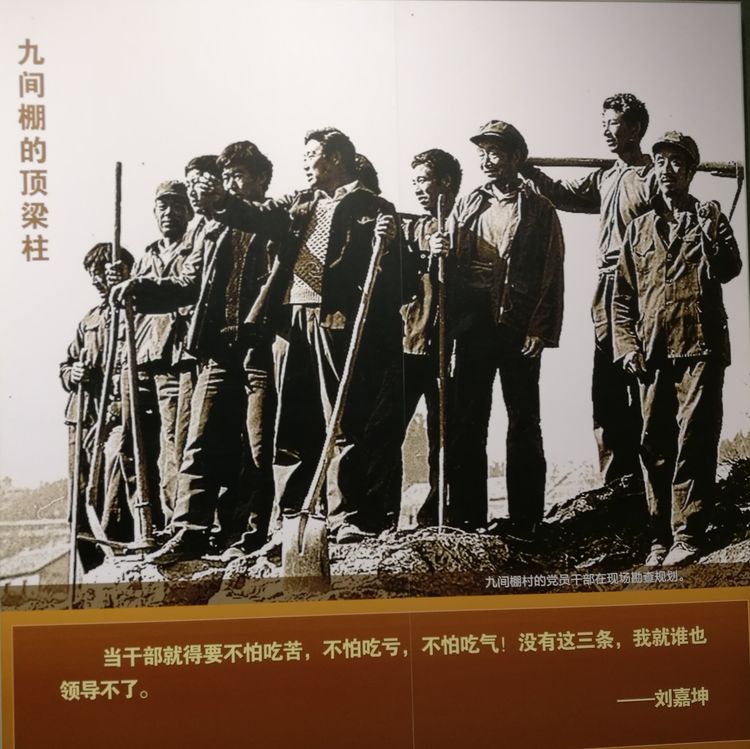

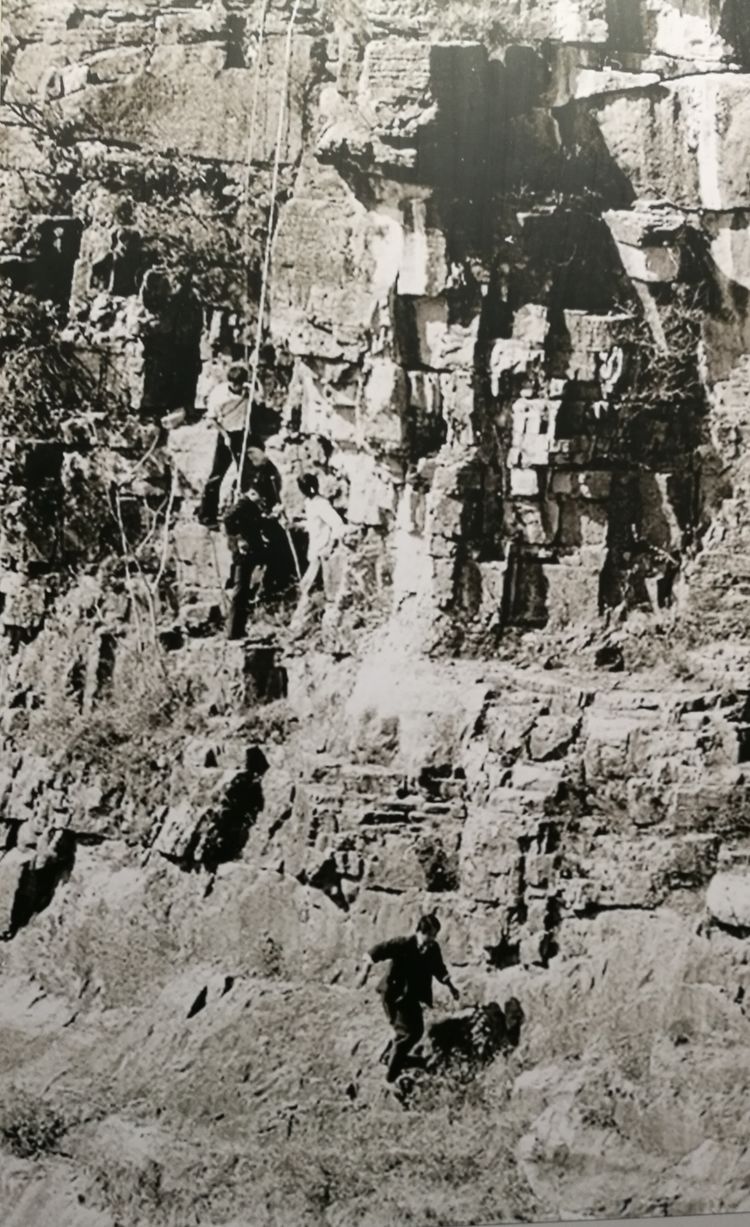

1985年,青年党员刘嘉坤任村支部书记,他带领乡亲们全面实施架电、筑路、整山、治水工程,发扬不怕苦不怕累、拼命干的精神,用5年的时间,投入义务工10万多个,平均每个劳力每年出义务工达310个,动用土石方25000多立方,修建三级扬程269米高的扬水站一座,砌输水石渠4000多米,连接38个蓄水池,实现了“路跟渠、渠带路,田水池满天布,灌溉田园绕果树,自来水送到户”的高山水利化,2000多亩荒山得到了治理,初步改变了九间棚村恶劣的生产生活条件。

九间棚村9名党员带领群众改山治水

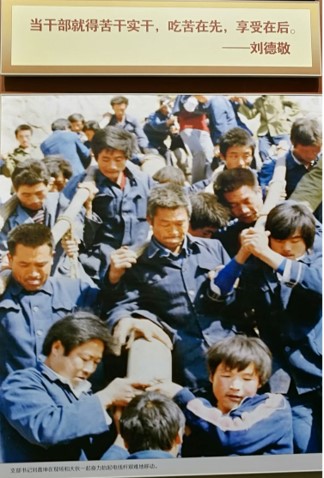

在向贫困开战中,九间棚人在共产党员的带领下,充分展现出“团结奋斗,顽强拼搏,坚韧不拔,艰苦创业”的革命精神。1984年架电时,党员、干部带头集资,原党支部书记刘德敬首先拿出500元钱,党支部书记刘加坤把准备修房子的200元用在了架电上,10天内不足两百人的九间棚就凑齐了1.5万元架电资金。一根根五百多公斤重的电线杆,九间棚人硬是用血肉之躯抬上山梁,不足一月,九间棚人就用上了电灯。1985年,全村奋战5个月,建成1条6米宽、3500米长的盘山公路,用掉了10000公斤炸药,压断两百多条扁担,磨秃了上千根钢钎。1986年5月,建卧龙泉扬水站,全村大干1个月,1座扬程102.5米、输水管道长度为8公里的扬水站建成投入使用,随后又在山顶修建了3个大水池、35个小水池,实现了高山水利化。“七五”期间,全村用于基本建设的投资达24万元,除8万元系国家贷款外,其余全部是村民自筹的,人均800元;累计投工10万个,平均每个劳动力每年出基建工310天。1983年到1988年,治山整地450亩,栽植果树2万棵,人均120棵,比1984年增加112棵。

共产党员冲锋在先,吃苦在前

九间棚的改变引起了关注,一组关于九间棚事迹的、长达一万余字的调查报告,以《背水决战穷村巨变》《九名党员九根擎天柱》为题被新华社内部刊物刊发,提供给中央政治局领导。宋平同志深受感动,当即写信给中共山东省委书记姜春云,他说:他们在那么穷困落后的地方,依靠自己的双手艰苦奋斗,改变了家乡的面貌,人均收入达到七八百元的水平,实在是了不起的成绩。现在我国类似这样的地方还不少,农村富余劳力很多,这是我们的一大优势。如能有像九间棚这样公而忘私的党员干部带头,党员又能发挥先锋模范作用,把人民群众组织起来,就什么样的困难也能克服,什么奇迹也可以创造出来。1990年8月7日,中共中央政治局常委宋平在莱西召开的全国村级政权建设会议上,接见刘加坤时说:“社会主义是干出来的,共产党的威信也是干出来的。”

山顶蓄水池

山间各级蓄水池

输水渠在山腰穿行

盛开的金银花(水土保持及中药材优良品种,当地广泛用于梯埂防护)

九间棚干部群众的业绩,得到了江泽民、胡锦涛、习近平等党和国家领导人的高度肯定。江泽民同志曾题词:学习九间棚人吃苦、吃亏的精神。胡锦涛同志指出:“九间棚这个典型在关键时刻发挥了重要作用”。他说,那么小的一个山村,在支书带领下,依靠自己的力量,架上电,抽上水,把路修上去了,事迹很感人。特别是在困难出现时,九个共产党员团结一心,干成那么多事,真是了不起。

2012年3月7日,习近平总书记参加全国人大十届五次会议山东代表团讨论时,对九间棚给予了充分肯定:虽然地处偏远,但风景这边独好!2013年11月25日,习近平总书记在山东考察期间,亲切接见了九间棚党委书记刘嘉坤。要求他们在新时期继承老一辈沂蒙革命传统,为人民作出新贡献,大力发扬“团结奋斗,顽强拼搏,坚韧不拔,艰苦创业”闻名全国的“九间棚精神”。2016年底,已经百岁高龄的宋平老人,仍然关心九间棚村的发展。他对前来看望他的九间棚村书记刘嘉坤说:“要把农村发展好,非常不容易。九间棚村现在发展好了,很难得,要继续保持九间棚艰苦创业的精神,不断总结提高。”

总书记接见刘嘉坤(2013年11月25日)

“九间棚精神”及展览馆

延伸阅读:

平邑九间棚:“穷山顶”变身“沂蒙明珠”(来源:临沂日报,2019-05-06)

“虽地处偏远,但风景这边独好。”这是习近平总书记对九间棚的称赞。从一个曾被抱怨祖宗选错了地方的村庄,到成为一颗璀璨全国的“沂蒙明珠”,九间棚的发展见证了新中国成立70年来的时代变迁。

晒着春日的暖阳,91岁的老党员刘德香坐在龙顶山山顶,今昔对比恍如隔世,一边是食不果腹的石棚日子,一边是安居乐业的美好生活。“我就出生在这九间石棚里,以前从未想到还能过上现在的好日子。”刘德香感慨道。

如今的九间棚人,一边做大金银花产业,一边发力美丽乡村建设,正向着打造乡村振兴的“齐鲁样板”新目标奋进。

“穷山顶”变身“沂蒙明珠”

九间棚村坐落在640米高的龙顶山上,山高涧陡、四面悬崖、水土流失,土地瘠薄、缺水没电,自然环境和生存条件十分恶劣。

“买了自行车3年没进家门,只能放到山下亲戚家”“旱天要用秤分水”“只有177人的小山村就有13个光棍汉,有的人急了便埋怨老祖宗,不该到这个干巴山顶来安家。”……回忆起当年的日子,九间棚71岁的老党员刘甲全不胜唏嘘,直到1983年,九间棚人均纯收入还不足百元,是出了名的“干山顶”“穷山顶”。

难道九间棚就是世代受穷的命?1984年,3名共产党员刘嘉坤、廉茂增、廉茂元自费外出考察,外面的精彩与山上的落后形成鲜明对比,深深刺痛了他们:不能代代人都点煤油灯,豁上命也要改变九间棚!

当年冬天,30岁的刘嘉坤挑起了村党支部书记的重担。上任后,他把带领村民将实现架电、修路、引水上山、治山种树作为头等大事。“只用了5个月的时间,九间棚人干了5年才能完成的工程。”刘嘉坤说,1985年4月,一条宽6米、长3500米、大小24道弯的盘山公路沿龙顶山蜿蜒而行,进入到大山深处,打通了九间棚村“脱贫致富”的“任督二脉”。

从那以后,全村老少齐上阵,连续苦干5年,使世代“白天看石头、晚上数星星”的九间棚人“通上了电,喝上了自来水,走出了大山”,初步改善了恶劣的生产生活条件,改变了贫穷落后的面貌。

“龙顶山龙虎斗地,九间棚九柱擎天”,上世纪九十年代一部反映九间棚艰苦创业事迹的电影《沂蒙山人》横空出世,在全国引起了强烈反响,“九间棚”由此成为了沂蒙山一颗璀璨的明珠。

金银花成“致富花”开遍全国

面对不断好转的局面,刘嘉坤仍然没有放松,“虽然九间棚的生产、生活条件得到了极大改善,但前期投入太多,户均欠债3200余元。”如何带着村民走向幸福的生活,刘嘉坤通过不断外出考察学习,意识到要真正富裕必须走农业与工业相结合的路子。

1991年开始,刘嘉坤带领着村民们立足山上农林果,下山进城办企业,先后创办了花岗石厂、机械配件厂、塑料厂、金银花茶厂等。最终,盛开在“中国金银花之乡”的这朵小花让刘嘉坤坚定了决心,也让他最终选定了发展金银花产业的道路。

“在金银花全产业链上游,我们大力推广‘北花1号’等优良品种,力争在全国适宜区域推广种植100万亩,带动百万农民脱贫致富。”刘嘉坤说,为带动全国金银花产业健康发展,九间棚与种植优良品种的农户签订产品回收合同,实行保护价收购,并与国内大型医药食品企业建立长期稳定的购销业务关系,打造形成了集金银花良种培育、推广种植、干花贸易、食品药品研发生产销售于一体的全产业链。

如今,九间棚的金银花已开遍全国,在北京、云南、甘肃、新疆等地都设立种植基地。2018年,九间棚村人均收入突破3万元。在九间棚人眼中,金银花也是“幸福花”“致富花”,是助力山区农民精准脱贫致富的好项目。

大力发展金银花产业的同时,九间棚村牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,成立了平邑县第一家村级旅游公司,围绕乡村休闲度假、红色文化教育、沂蒙风情体验、生态康体养生4个方面规划发展,全方位带动村民就业、致富。

61岁的九间棚村民刘月凤加入了旅游公司,成为一名职工,平常她先到果园里劳作,然后再到刺绣房做手工。“果园一年能挣六七万元,在旅游公司上班每月工资3700元,日子一天比一天好。”刘月凤满心喜悦地说。

“把金银花产业挣的钱,投入到美丽乡村建设上,再用九间棚文化、旅游等项目的影响力提升知名度,这是九间棚产业融合发展、并驾齐驱的根本。”刘嘉坤说,目前,整个景区年接待游客量46万人次,旅游及相关服务产业收入6000余万元,带动3000余人就业。

打造乡村振兴的“齐鲁样板”

春日的九间棚,千树万树梨花开。带着辉煌的过往,九间棚也迈入了一个新时代。

在新时代如何发展,刘嘉坤一直在思考,“建设新农村,村干部是关键。”他意识到乡村振兴的关键是人才振兴,要想跟上新时代乡村建设的步伐,必须引进一些年轻的党员干部。

“85后”刘玉萍是土生土长的九间棚人,曾在外工作5年。2015年应村里的号召回村工作,现在已是村“两委”成员、旅游公司的宣传主任。“九间棚的名声一直响当当,有这么好的机会我就回来了,也想为自己家乡的发展出一份力量。”刘玉萍告诉记者。

1991年出生的马召攀则是经全省选拔来的大学生村官,2017年7月18日,当他第一次爬上九间棚村龙顶山时,望着曲折蜿蜒的盘山路,还有眼前一批批络绎不绝的游客,脑中渐渐打了一个问号:“我能为这个村子带来什么?”驻村的日子里,他走访了每一位村民,建档案、抓基层党建、协调医护人员义诊、探索农产品电商销售,协调临沂大学音乐学院为村民写歌颂共产党的短诗《十唱共产党》并谱成曲,唱响了九间棚精神……

为让老典型焕发新时代活力,2018年10月,市委选派季大勇、孟鼎、郭时运3位第一书记驻村,为九间棚带来了人力、财力、政策上的多方支持,并肩负起了携手打造乡村振兴齐鲁样板的重任。

有了第一书记的加入,九间棚村依托金银花种植基地,大力发展深加工,提升了金银花附加值,将金银花产业推向了新高端。同时,他们将目标瞄准打造生态农业基地样板,种植、推广“六不用”金银花,即不用化学农药、化肥、农膜、除草剂、人工合成激素与转基因种苗。

“下一步,九间棚将积极申报打造独具沂蒙特色的田园综合体。融合产业聚集区、康体寿养度假区、农事体验区等内容,力争在乡村振兴中再次走在全国前列。”刘嘉坤说,第一书记和年轻的村官为九间棚注入了新鲜血液,让他们有决心、有信心实现九间棚的“二次腾飞”。

延伸阅读:啊!九间棚精神

(山东水土保持学会秘书处)

网站首页

网站首页