资讯动态

德州禹城与中科院试验站—“不忘初心 牢记使命”山东水土保持先进典型事迹选编系列(4)

发布日期:2020-01-28 浏览次数:2410

大禹治水胜地,生态休闲糖城。德州禹城市地处鲁西北黄河冲积平原,夏商时属九州之兖州,周朝时封为祝国,春秋战国时改称祝阿;唐朝天宝元年(公元742年)设禹城县,意在纪念大禹曾在此率众治水,“导河入海”、大功告成。1993年9月9日,经国务院批准撤县设市。全市总面积990平方公里,辖12个乡镇(街道),人口52.7万,耕地80. 63万亩。

忆往昔,赤地不毛生存难;看今朝,沃野良田户户丰。历史上,禹城多灾多难,贫穷落后,干旱、洪涝、盐碱、风沙等自然灾害,犹如魔咒般频发、肆虐,呈现在人们面前的是:洪涝一片水汪汪,风沙埋地又压庄;盐碱遍地白茫茫,天旱缺水不打粮。

何时摆脱缺衣少粮的窘境,怎样摘掉贫穷落后的帽子?这是摆在众人面前的难题,也是各级领导重点关注的问题。1966年,党中央、国务院委派国家科委副主任范长江同志,带领100多位科技工作者来到禹城,向自然灾害宣战!向贫穷落后宣战!从此,中科院、农科院的专家同禹城人民一道,拉开了治沙改碱、改善环境的序幕:专题调研,项目实施;科研攻关,群策群力; “一片三洼”综合治理,黄淮海平原农业科技开发,风沙片综合治理、土地整治项目先后实施……

岁月更替,年复一年;改天换地,沧桑巨变。50年来,历届禹城市委、府高瞻远瞩、深思熟虑,大力实施“科、物、政”综合治理;人民群扬“创新、实干、为民、奉献”的大禹精神,苦干实干、艰苦奋斗;科研工作者以坚定的信念、永恒的执着,深入科研实验,艰难刻苦攻关,终于使过去那种“开门满目盐碱,抬脚足踏风沙”的光景一去不复返。如今,举目远眺:地肥水美,绿野飞虹;瓜果飘香,五谷丰登。可谓:门迎绿水鱼藕满塘,户对沃野粮棉成堆。牢固的农业基础地位,带来各业的兴旺发达,改变着人们的生活方式,社会主义道德风尚蔚然成风,新农村建设蓬勃发展。

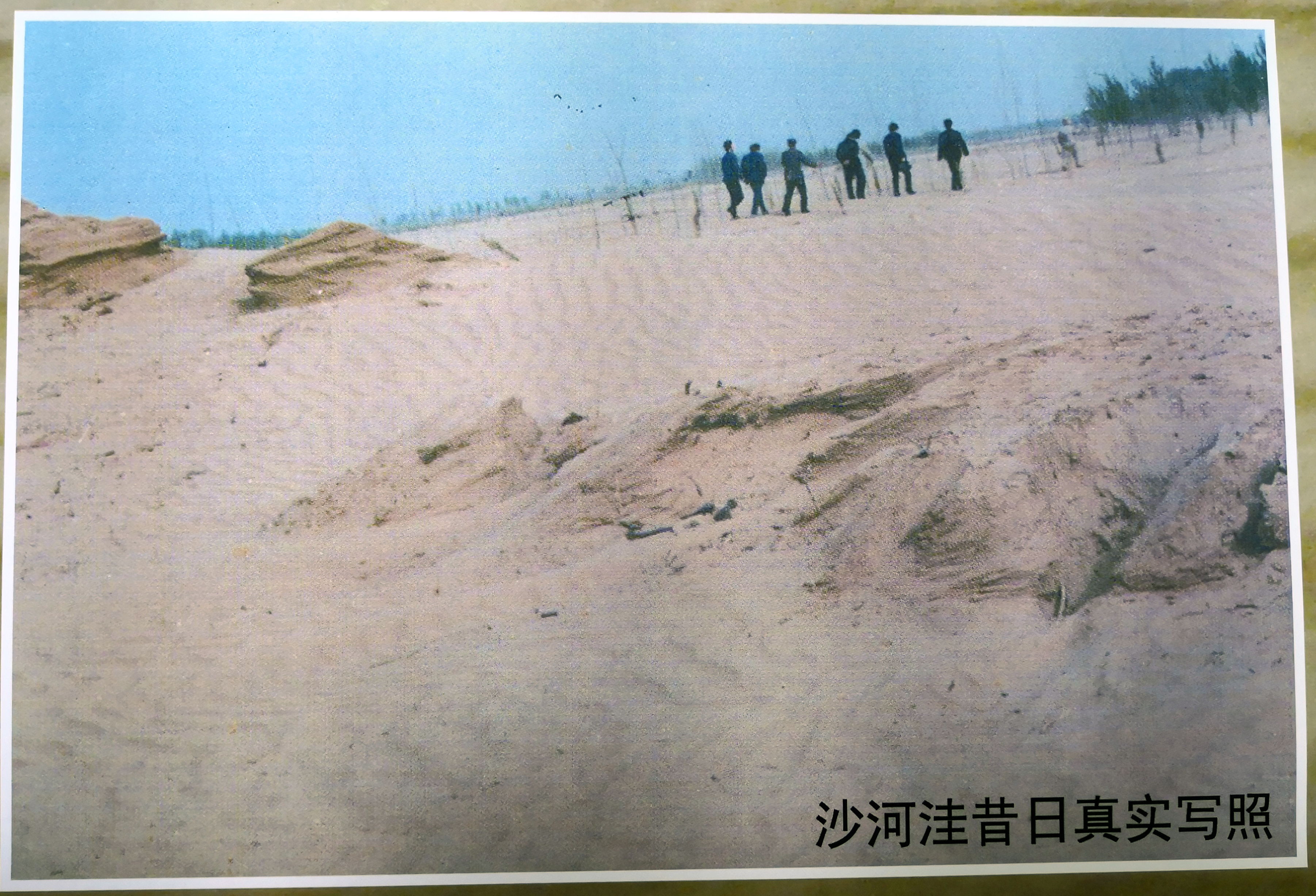

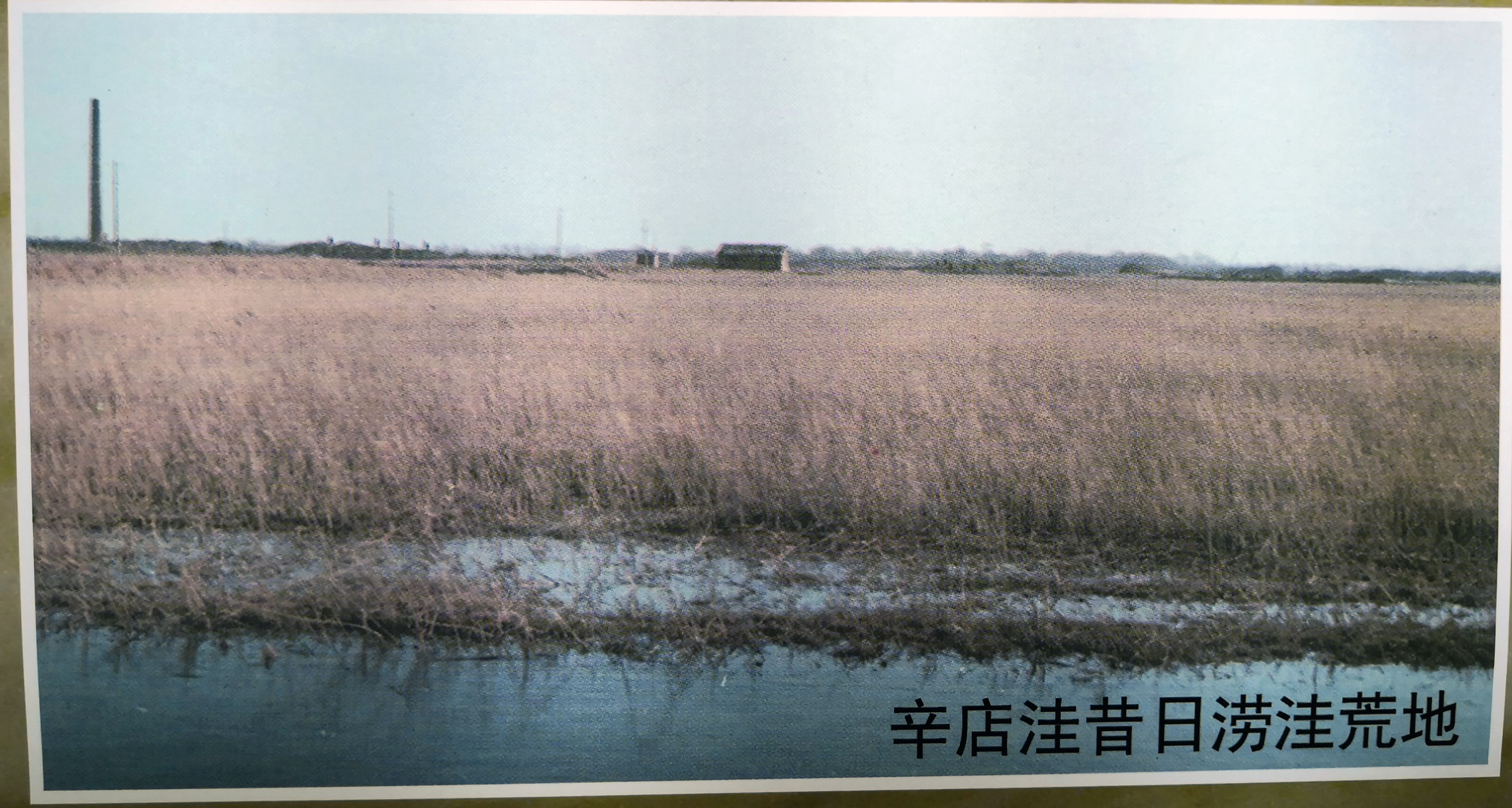

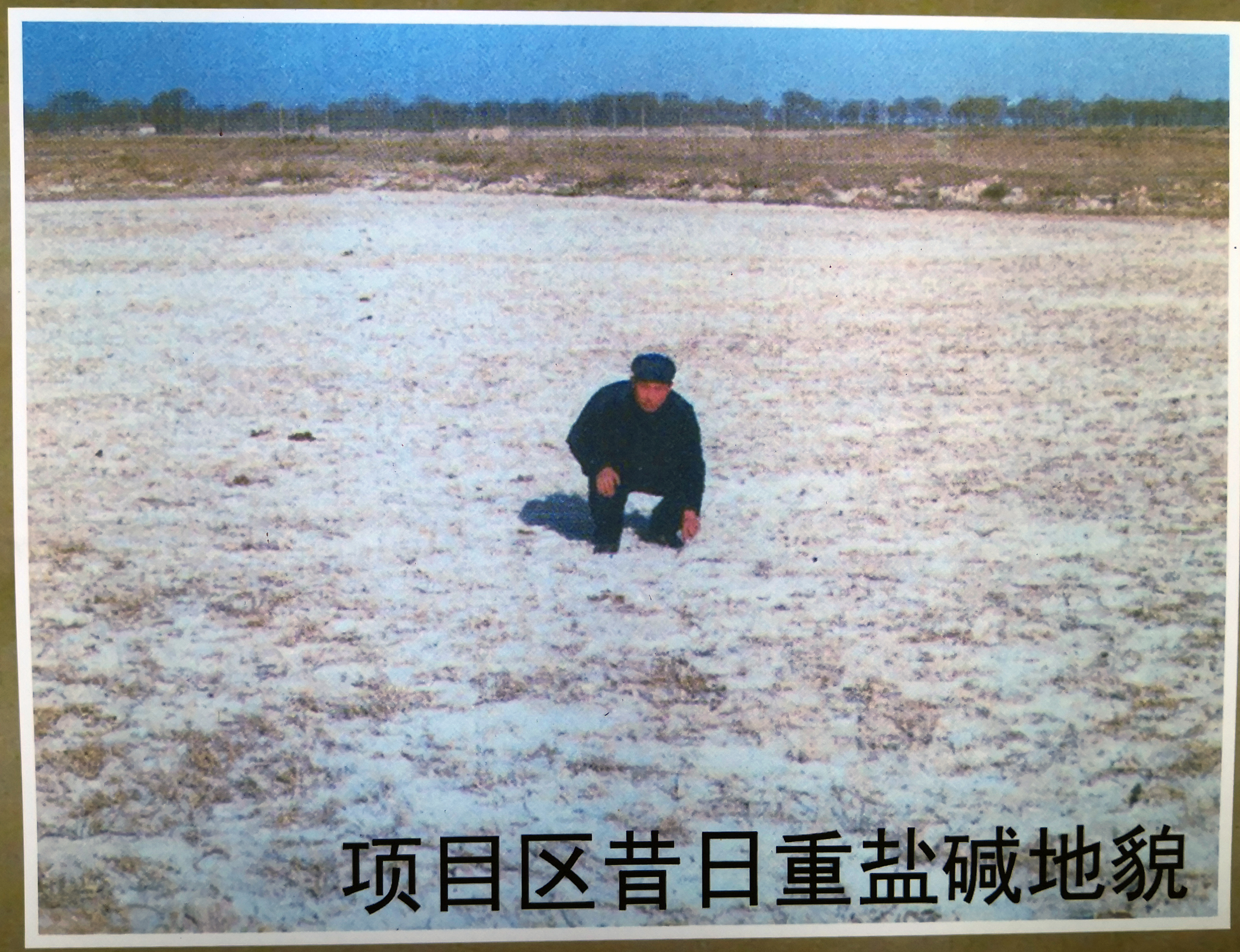

据史料记载:自明洪武元年至2014年的646年间,禹城发生洪涝灾害101次,旱灾169次,其中大涝灾46次,大旱灾76次。建国后至六十年代初期,禹城的水利建设重点放在排涝、防洪上。多年来,洪涝、干旱、盐碱、风沙、渍涝是严重制约农业发展的主要因素。其中,有季节性风沙危害严重的沙河洼,季节性积水严重的辛店洼,盐、碱、咸、薄并重的北丘洼。沙河洼以风大、沙多著称,风大沙飞堆积到和院墙一般高,人们“抬头沙迷眼,走路陷脚腕;风吹嘴含沙,浑身飞沙粘”。风一起,飞沙遮天蔽日;风过后,秧苗都刮没了。没办法,人们只得将秧苗插入“泥窝窝”里,以防被风沙吹走。针对上述问题,“七五”攻关开展了“一片三洼”的综合治理工程。

“一片”位于禹城市东南部的南大洼与东大洼,是原南北庄旱、涝、碱综合治理试验区的扩大,包括原伦镇、禹城镇、石屯乡、安仁乡、廿里堡乡,面积为23万亩。该洼地经过20多年综合治理,旱、涝、盐、碱危害得到了治理,但区内经济发展不平衡,农业结构单一,生产发展较慢。“三洼”包括辛店洼、沙河洼和北丘洼。辛店洼位于禹城市辛店镇境内、禹王路西侧,面积5617亩,洼底高程17.5米,为全市最低点。土马河北部地区坡水汇集辛店洼,每年积水期长达4、5个月,为季节性积水洼地。沙河洼位于禹城市北部30公里处,含原张集乡、辛店镇21个自然村,风沙化土地总面积16482亩,不仅对当地环境造成危害,而且影响周围2.3万亩中低产田的农业生产和21个自然村的生存环境。北丘洼位于禹城市西北部、津浦铁路两侧,总面积27000亩。由于盐碱危害,导致北丘洼经济落后,年人均收入323.3元(1986年),在全市属低水平。

1966年初,中科院和山东省科委的100多名科技工作者来到禹城,建立“井灌井排、旱涝碱综合治理实验区”。1970年,禹城县委抽调干部常驻实验区;1975年,成立实验区改貌指挥部,抽调170多名县直机关干部,开展综合治理工作。与此同时,禹城试验区重新列入国家科研计划,先后承担国家科委的“盐碱地综合治理攻坚试验”、“盐碱地综合开发治理技术体系区域试验”等系列攻关项目。1982年,禹城被确定为农牧渔业部引用世界银行贷款项目县。1986年,实验区扩大范围,选定三种不同类型的荒地(沙、碱、涝)进行开发,作为“七五”重点科研项目,形成“一片三洼”(一片:11万亩盐碱地;三洼:1. 64万亩的沙河洼、5617亩的辛店洼、2.7万亩的北丘洼)的治理格局,建成10个实验基地,进行10个课题的实验研究(优良品种繁育体系的研究,配方施肥研究,立体农业研究,农田防护林结构与生态效益研究,水盐运动规律研究,地表水与地下水联合调度和经营管理研究,乡村经济发展模式研究,作物需水与合理灌溉研究,覆盖条件下水、盐、热运动规律的研究,建立自然资源与环境信息库研究)。

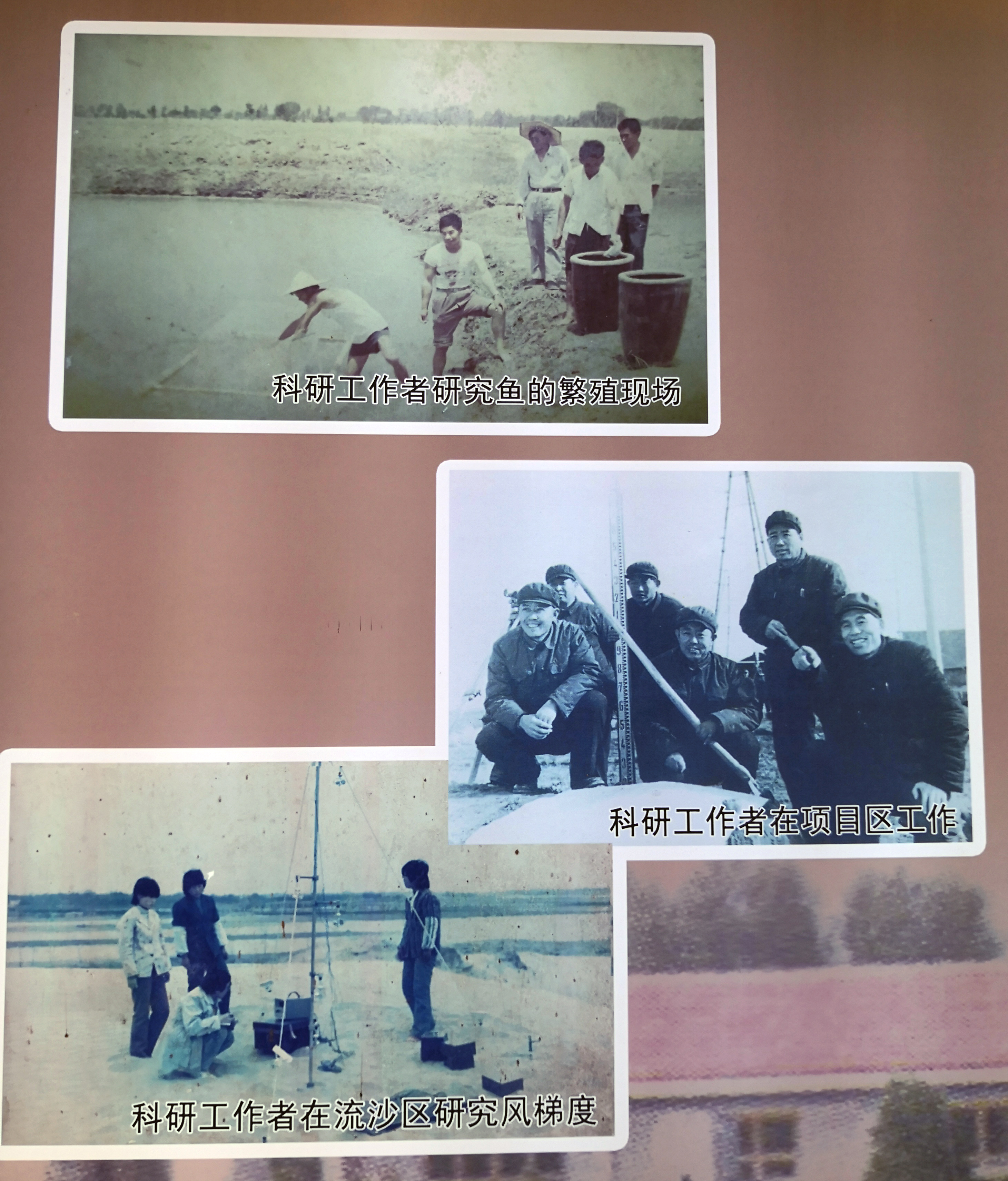

在治沙改碱过程中,中科院、农科院大批专家先后来到禹城。他们千里迢迢、舍家别亲,不畏酷暑严寒、不计名利待遇,深入田间地头,不分白昼夜晚,废寝忘食、默默无闻地多次实验、反复论证,查阅资料、详细记录,为综合治理做出了不可磨灭的重大贡献。他们那事业为天、终生不悔的肝胆赤诚,无私忘我、勇于牺牲的献身精神,科学严谨、精益求精的工作态度,求真务实、追求真理的科研作风,犹如令人敬仰的精神丰碑,矗立在广袤的田野上,印浸在百姓的心目中,记录在禹城的史册里。大地不会忘记,历史不会忘记,禹城人民更不会忘记……

在风沙、盐碱综合治理中,项目区专家探索出一系列行之有效的技术和方法。其中,在治理季节性风沙危害严重沙河洼方面有:(1)水利改良与水土保持综合治理技术。注重沙荒地整体开发治理、水改良、综合利用和稳定沙地农业系统建设等技术,实现治沙治本。(2)农田防护林体系建设技术。根据防护林带性能取决宽度、高度、密度、混交防水、横断面的形式和禹城主要风向,实行主林带、副林带、护渠、护路林结合的技术。(3)引种栽培与培肥改土技术。借助果树引种、繁殖以及整形修剪,达到治沙与早期丰产结合;利用绿肥、大豆、花生等作物种植及秸秆还田、秸秆与地膜覆盖等技术增加土壤肥力。(4)沙地立体化种植高产技术。在风沙化土地开垦初期,林带尚未发挥防护作用时,采用套种花生、黄豆等农作物,增加地面覆盖度,固结沙面,进而增加土地收益。

“一片三洼”农业开发万人劳动大会战

经过开发治理,“一片三洼”发生了显著变化。“一片”昔日“早年赤地一片,涝年遍地行船;田间难见一棵树,到处取土熬硝盐”的景象不复存在,实现了“沟渠路旁树成行,旱能浇、涝能排’’的稳产高产田。“沙河洼”使用机械和人工相结合的办法,平沙丘402个,开挖支、斗、农渠(沟)67条,营造林带38条,种植乔、灌木59万余株,封育沙丘100亩,开发利用沙荒地13300亩、农田8700亩。建立了三种不同类型的苗圃4个,形成了乔,灌草相结合的防风固沙林体系, 一个防护性的林业、商品性的果业、自给型的农业基地呈现在了黄泛沙区,人均增加耕地1.2亩。“辛店洼”共开挖鱼塘124个,面积700亩,建设藕池100亩、蟹池20亩、水生经济植物区100亩,改造鱼池台面700亩、低产芦苇塘500亩,挖沟26条,修建桥涵24座,新建林带6条,植树20万株。建成鱼苗鱼种繁育场、河蟹饲养场、水生经济植物开发区和过水河道养鱼场,台田上建设果园230亩,实现了当年开发、当年见效,建成了黄淮海平原低湿积涝洼地新型的鱼塘一台田农业生态区,人均增加耕地0. 97亩。“北丘洼”开挖灌溉排支、斗、农渠24条,总长44.5公里,新垦盐碱荒地3560亩,总结出重盐化咸水区综合整治与开发配套技术,人均增加耕地1. 45亩。

伴着项目区开发由量的积累到质的飞跃,群众的生产生活条件日益改善。1987年,粮食亩产达到625公斤,比1966年建区时的95公斤增长5.6倍,比全市平均亩产高25公斤;棉花亩产提高到90公斤,比建区时的6公斤增长14倍,比全市平均亩产高5公斤;人均纯收入达到6 5 0元,是建区时的15倍,比全市人均收入高出87元。建区前正常年景每年吃国家统销粮150至200公斤,一遇灾害全部靠国家供应粮食。建区后,每年向国家贡献商品粮400万公斤、商品棉6万担,初步建成一个良性循环的农业生态体系。

今日禹城市辛店镇

治沙改碱,牵动着方方面面。多年来,各级领导先后多次来禹城视察、指导,给予广大干部群众以无比关怀和鼓舞,充分体现了党始终与人民群众血肉相连、呼吸相关的鱼水深情,彰显着领导干部永远与百姓父老心连心、同呼吸、共命运的公仆作风,展现了党员干部通民理、办民事、解民忧的赤子情怀……

1958年7月18日,中共中央副主席、全国人大常委会委员长刘少奇在山东省委书记舒同等陪同下,前来禹城视察指导工作,出席禹城县、区、乡、村四级干部会议并发表讲话。

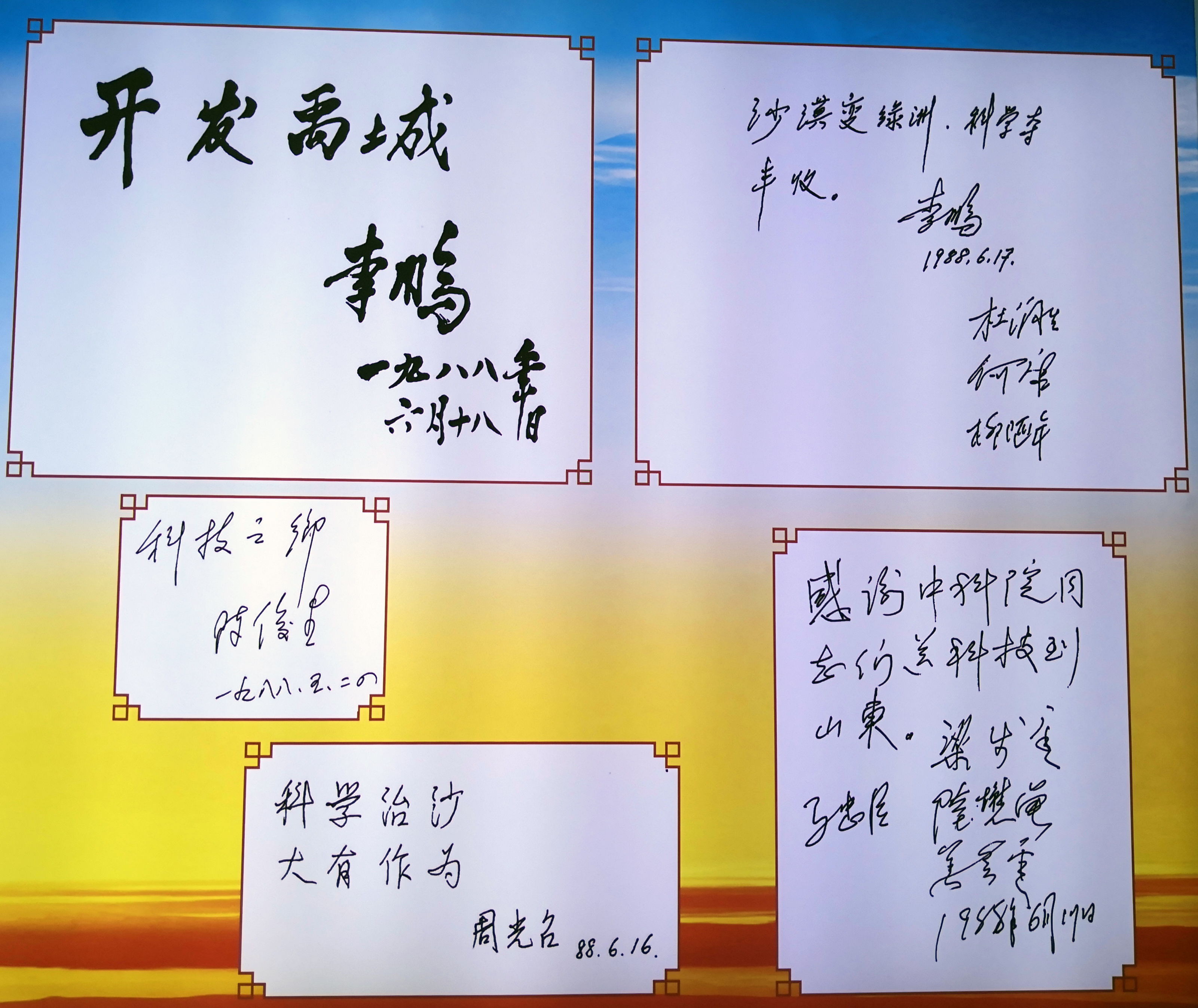

1988年6月16日至18日,中共中央政治局常委、国务院总理李鹏在国务委员、国务院秘书长陈俊生、山东省委书记梁步庭、省长姜春云等陪同下,专程来禹城调研农业工作,视察治沙改碱实验区。座谈会上,李鹏总理指出:“这里取得的成果,对整个黄淮海平原开发,乃至对全国农业的发展都提供了有益的经验”,并欣然题词:“为开发黄淮海平原做出更大的贡献”和“开发禹城”;在沙漠研究所挥笔题词:“沙漠变绿洲,科学夺丰收”。

1993年2月21日,中共中央政治局常委、国务院副总理朱镕基前来禹城视察工作,并发表讲话。

领导关心视察

领导题词

2011年5月17日,由中国科学院主办的现代农业发展与国家粮食安全暨“渤海粮仓’’与资源节约型高效农业战略高峰论坛在禹城召开,来自全国各地的200余名领导、专家齐聚禹城,现场观摩禹城现代农业发展的典型实践,共同谋划“渤海粮仓”与生态农业产业带建设的新蓝图。

革故鼎新百业旺。治沙改碱实现了自然环境的改善、生产条件的提升,百姓的生活富足了,对幸福生活的“最大公约数”,已悄然转变成对文明美丽乡村的追求。近年来,禹城市大力弘扬“坚定信念、担当为先,艰苦奋斗、勇于牺牲,科学严谨、精益求精,依靠群众、求真务实”的治沙改碱精神,深入践行新发展理念,以改革创新为动力,以改善民生为根本,全力以赴抓党建、兴产业、招项目、惠民生、促和谐,全力打造乡村振兴样板,争当协同发展排头兵。其中“一片三洼”项目区主体所在的禹城市辛店镇先后被评为全国文明镇、国家级生态乡镇、国家级水产健康养殖示范基地,山东省旅游强镇、省级农业科技园区、省级绿化示范镇、省级畜牧旅游示范区、省级美丽宜居乡镇、发现山东最美旅游风情小镇,被省委、省政府授予“人民满意的公务员集体”荣誉称号。2018年,辛店镇党委获评“全省干事创业好班子”。

荣誉表彰

省水利厅水土保持处在辛店镇开展“不忘初心,牢记使命”主题教育调研

今日禹城市辛店镇

延伸阅读:

他们把最美的论文写在了黄淮海平原上

——中国科学院禹城综合试验站略记

发布时间:2018-11-01 来源:中科院地理科学与资源研究所 张国义

乘全国科学大会“科学的春天”之东风,1979年,中国科学院地理研究所在山东省禹城县(1993年撤县设市)设立旱涝盐碱综合治理禹城试验站(以下简称禹城站),1983年经中国科学院批准正式建立中国科学院禹城综合试验站,1987年被通过为首个中国科学院野外开放试验站,1989年成为中国生态系统研究网络农田生态系统试验站,1999年作为试点被科技部定为国家野外科学观测研究站。

几十年来,禹城站为我国华北平原旱涝盐碱治理、中低产田改造、节水农业、高产高效可持续农业的研究与发展作出了突出贡献,形成了具有示范带动作用的综合配套技术和发展模式,为地方乃至全国农业的发展提供了有益的经验和样板。

禹城区域农业试验示范取得了许多优秀成果,曾获得国家科技进步特等奖、一等奖、二等奖;中国科学院科技进步特等奖、一等奖、二等奖、自然科学二等奖;第三世界科学院农业奖;国家科委、国家计委、财政部授予的“八五”科技攻关成果奖和省部委科技进步奖等。

禹城站工作在服务国家战略需求和经济社会发展中贡献显著,也涌现出一批先进集体与先进个人,受到国务院、中国科学院、山东省等的表彰奖励。

一、在不同的发展阶段,为推动黄淮海平原农业的全面开发与发展提供示范样板及配套技术体系

1.结合学科发展和区域关键问题确定研究方向

1961年,中国科学院地理研究所选定山东省德州市西八里庄开展农田水分、能量平衡试验观测;1965年,组织开展了德州地区旱涝碱综合治理区划。1966年,遵照周恩来总理的指示,为解决华北平原旱涝盐碱问题,在国家科委副主任范长江带领下,国家科委和中国科学院与山东省有关部门共同创建了山东禹城旱涝碱综合治理试验区(以下简称禹城试区),面积约14万亩,并由地理研究所组成规划队,着手进行14万亩的旱涝碱综合治理规划,也就从20世纪60年代开始,地理研究所就选择了对我国农业有举足轻重地位的黄淮海平原作为工作地区。

禹城地处黄淮海平原的腹地,该地区黄河古道形成的风沙化土地、渍涝盐碱地、季节性积水涝洼地相间分布,历史上干旱、渍涝、盐碱、风沙等自然灾害频繁,生态环境脆弱,是黄淮海平原的主要农业生产区,生产潜力很大。

在黄秉维先生发展实验地理学、开展地球表层能量物质运移过程定位试验研究和服务于农业的思想引领下,为了深入研究禹城试区的水、盐运动规律,1979年地理研究所确定在山东禹城南北庄实验区建立定位试验站,制定的研究方向重点在两个方面:一是以水、土、气候、生物等自然资源的合理利用与区域可持续发展为目标,深入开展以农田水平衡和水循环为核心的地球表层的能量物质输送和转换机制、模型的建立和空间尺度转换方法的实验研究,在理论研究和测定方法、仪器等方面取得创新;二是结合地理学、生态学、农学的理论、方法和手段,研究农业生态系统的结构、功能,开展生态系统优化管理模式和配套技术的试验示范。禹城站抓住华北平原水这一关键因子,开展了长期的试验研究和积累,在理论和方法上取得了大量成果,在国家农业可持续发展中起到了示范与带动作用。

2.禹城试区旱涝盐碱综合治理为黄淮海平原农业开发提供有益的经验

禹城试区建立几十年来,以禹城试区和禹城站为基点,中国科学院地理研究所、南京地理与湖泊研究所、兰州沙漠研究所等22个研究所的数百名科技人员先后参加了试区的旱涝碱综合治理,在农业不同发展时期为黄淮海平原旱涝碱综合治理、中低产田改造和农业持续发展分别提供了配套技术。

20世纪60年代,探索提出了“井灌井排旱涝碱治理技术”(“井灌井排、挖沟排盐、引淡淋盐、浅井抽碱、混林农业和培肥改土”等综合治盐措施);70年代,提出了“井、沟、平、肥、林、改”治理旱涝碱综合技术;80年代,提出了“重盐碱地、渍涝洼地和风沙地”综合治理配套技术(强灌强排重盐碱地治理技术、鱼塘台田人工调控系统渍涝洼地改造技术、生态防护林和经济林建设结合的风沙地治理技术)取得了明显的治理效果。80年代开发的“一片三洼”治理模式(一片为禹城南部浅层淡水盐渍化洼地,三洼分别是风沙危害严重的沙河洼、低洼渍涝的辛店洼与重盐碱地的北丘洼,简称“一片三洼”。作为攻关试区,面积由原试区14万亩扩大到32万亩,开展了盐碱、渍涝、风沙洼地的综合治理开发试验示范研究,成果为国际先进)被称为禹城经验,其治理成果带动了禹城农业持续稳定增长。禹城试区平均粮食亩产1966年建区时为90公斤,1974年为130公斤,1984年为550公斤,1989年提高到756公斤,是建区时的8.4倍。

“一片三洼”的治理经验在黄淮海平原具有典型性和代表性,产生了广泛的影响。1988年6月,国务院总理李鹏、国务委员陈俊生等考察禹城,高度肯定禹城经验。李鹏总理视察禹城试验示范区后指出:“这里取得的成绩,对整个黄淮海平原开发,乃至对全国农业的发展都提供了有益的经验”。并亲笔题词:“治碱、治沙、治涝,为发展农业生产作出新贡献!”陈俊生委员说:“你们创造了科技与生产相结合的典范,对黄淮海平原中低产田改造和荒碱洼地开发治理提供了科研与生产相结合的宝贵经验。”并向国务院提交了《从禹城经验看黄淮海平原农业开发的路子》的调查报告。根据禹城经验,中央做出了在全国开展以中低产田治理利用为主要内容的农业开发工作的决策。

3.禹城农业综合开发开拓农业发展的新途径

1988年,中国科学院积极组织力量进入黄淮海平原农业开发主战场,并将其列为全院重中之重项目,目标是把禹城经验推向黄淮海平原。90年代,试区提出了“种植业高产高效和农区畜牧业发展技术”,推动了禹城市畜牧业的快速发展;提出“资源节约型高产高效农业发展模式”和“玉米高产高效产业链”,推动了禹城低聚糖产业的发展。建成多种类型、各具特色的试验基地,建立了低湿地整治与鱼塘—台田生态工程试验基地、季节性风沙化土地整治与经济林发展试验基地和重盐化咸水洼地整治与水盐调控试验基地。

系列配套技术的实施,使禹城农业生产条件得到了极大改善,土地治理项目中坚持的以方田建设为基础,提出了沟、渠、路、林、桥、涵、闸、井、泵全面配套的开发模式,全市农田基本建设基本达到了田成方、林成网、渠相通、路相连、桥涵闸设施配套,旱涝保收面积达80.0%以上。90年代初全区建成高产高效农田,粮食亩产从建区初期的90公斤到2008年亩产超吨粮,全市粮食总产达75.2万吨,粮食单产水平和人均粮食占有量在山东省均位居前10位,被确定为“全国粮食生产基地县(市) ”。

粮食持续增产以后,为促进禹城农业生产结构优化,1989年初,试区提出了“三群一网”繁育技术体系(优良种公牛群、基础母牛群、一代商品群、人工授精网),构建了良种繁育、肉牛改良、规模育肥、加工销售4大畜牧发展体系。1981-2005年,畜禽饲养存栏量由71.89万头(只)增加到574.85万头(只),畜牧业产值由977万元增加到10亿元以上,占农业总产值比重由7.5%增加到40%以上。1993年禹城被确定为“国家级秸秆养牛示范县”,1994年被农业部授予“全国秸秆氨化先进单位”,1995年被评为“全国秸秆养牛十强县”。同时,蔬菜、瓜果等经济作物种植也不断增加。禹城农业生产形成了种养结合、粮食和经济作物协调发展的优化结构。

4.依靠科技发展,探索以农业科技体制创新促进现代农业发展新路

进入21世纪,禹城试区在已取得的农业快速发展的基础上,重点是探索中国特色现代农业的路子,实现禹城农业由传统农业向现代农业过渡。2007年,中国科学院启动了“耕地保育与持续高效现代农业试点工程”重大交叉项目,禹城站承担了禹城试区的任务。面对黄河下游引黄灌溉区粮食生产存在的突出问题,禹城站开展了生态化现代农业技术和模式研究,创建了“四节一网”型现代农业技术体系与模式,其核心技术包括机械化条带嵌作栖息作物-放养天敌控虫节药技术;抗旱品种-畦田规格优化-物联网技术配水精灌节水技术;控释肥-变量施肥增效节肥技术;种、肥、水一体化机械作业的保护性耕作节能技术;手机-信息机-计算机联网的农业信息服务网络技术。通过“四节一网”模式将农户-合作社-企业、生产-销售-市场融为一体,实现专业化服务、规模化生产、市场化运行的节本节资、生态环保的现代化可持续生产。在山东禹城的百万亩示范结果表明,灌水量减少20%,节约燃油50%,减少农药50%,肥料利用率提高15-20%,小麦-玉米年亩产超1.2吨,成为黄淮海平原生态化的新一代现代农业模式。2008年起,禹城 市连续实现了平均亩产过1000公斤,成为“吨粮市”。禹城市现已成为“国家现代农业信息化试点县(市)”、“山东省农业农村信息化示范基地”。

禹城实现粮食生产持续增长和畜牧业的快速增长之后,在禹城站的帮助下,中科院适时向禹城市转让了一项低聚糖生产技术成果。在该技术的推动下,禹城市很快形成了以低聚糖、木糖和木糖醇3大功能糖生产为主体的玉米深加工循环经济产业群。该市2007年被中国轻工协会定为中国的“功能糖城”,现年生产功能糖110万吨、产值达100亿元、上缴利税16亿元,年加工玉米160万吨、玉米芯80万吨,辐射周边150万亩玉米种植区,带动农民增收8000万元,改变了以往“粮食大县就是经济穷县”的普遍现象与惯常认识。

禹城站研发的可持续高效生态农业为核心的农业技术和生产模式,在山东省、华北平原乃至全国产生了深刻影响。中央主要新闻媒体对禹城试区的工作先后做了大量的报道。记者用美好的语言赞扬了中国科学院的科技工作者在黄淮海取得的成就:“他们用智慧的手,在白茫茫的黄淮海平原涂上了浓浓的绿色”。

二、“黄淮海精神”光芒璀璨

禹城站所处区域被称为“小黄淮海”,在地理上有典型性和代表性。20世纪60年代,禹城市80万亩耕地中,盐碱地达35万多亩,渍涝洼地5万亩,风沙地2.6万亩。“春天白茫茫,夏天水汪汪,年年白忙活,只见播种不打粮”,是当时农村面貌的真实写照。

伟大的事业育成伟大的精神。禹城站是我国最早设立的以区域性综合治理为主要目的一个野外站。几十年来,禹城站与所有参加黄淮海工作的人们积极投身治理盐碱、风沙、旱涝灾害的伟大实践。

他们几十年如一日,扎根最艰苦的环境,离家别亲,吃住在农村,白天在盐碱窝、风沙地,大部分同志每年在现场工作6-8个月,同农民一起挖沟栽树、耕种收获,不是农民、胜似农民;他们积极探索,埋头耕耘,辛苦工作,创新实践;他们蹲点试验,团结奋斗,默默奉献;他们不论酷暑严寒,都要深入现场,一心扑在试验上,认真观测并记录下每一个试验数据;他们月复一月,年复一年,人员换了一茬又一茬,低产田依靠科技变成了中高产田,新一代的科技工作者也在这块土地上培育成长起来。在治理荒沙、涝洼、盐碱地中,他们付出了巨大的劳动,为科学技术转化为生产力做出了重要贡献,也共同创造出了“黄淮海精神”:即艰苦奋斗的献身精神,协作攻关的团队精神,深入实际的务实精神,持之以恒的科学精神。这种精神成为黄淮海战役鲜明的文化特质,成为了推动经济和科技发展的动力、创造物质财富的伟大力量。

今天,在禹城站的主楼里,人们可见到李振声院士2006年5月书写的“黄淮海精神”大字条幅醒目地挂在墙上。尽管黄淮海科技大会战已过去了几十年,但老一辈科学家和科技工作者攻坚破难、敬业进取、顾全大局、大力协作、无私奉献的事迹和严谨的科学精神,至今仍鼓舞与激励着广大科技工作者不断开拓创新,将最美的论文继续写在黄淮海平原上。

三、继往开来,“渤海粮仓”科技示范再谱新篇章

2010年以来,科学家的目光投到了环渤海的陆海接壤处,这里仍有1000多万亩盐碱荒地和4000多万亩中低产田。李振声院士等科学家研究指出,到2020年,该区有增产100亿斤粮食的潜力,有望建成“渤海粮仓”。

如今,禹城站承担了国家重大科技支撑计划“渤海粮仓”科技示范工程山东项目。以“渤海粮仓”科技示范工程为牵引,自2012年以来,禹城站站长欧阳竹研究员作为渤海粮仓山东片区的首席专家带领研究团队继承发扬“黄淮海精神”,开展了大量的试验研究、推广示范和关键技术研发集成,创新性开展滨海盐碱地治理和粮食高产种植技术的研究,形成了重盐碱地、中轻度盐碱地和中低产粮田改造与产量提升的综合配套技术体系,创建形成了高地下水位条件下滨海盐碱地改造的新途径。包括:通过新型高效复合微生物土壤改良材料的研制,实现了滨海盐碱地土壤结构快速改良,并通过耐盐高产小麦玉米品种的筛选应用,基本解决了滨海盐碱地高效种植的技术难题;建立和完善了“农机农艺一体化”技术体系,形成了盐碱地“小麦-玉米‘双季粮’”和“玉米-玉米‘双季饲料粮(草)’”的种植制度;研发了以土壤水盐动态和农田小气候为监测重点,以物联网技术为支撑的监测网络和盐碱地农作管理决策系统。该套技术体系现已完成试验示范10万亩、辐射推广120余万亩。2014年5月23日,汪洋副总理在山东省省长郭树清、中国科学院院长白春礼等陪同下对禹城站负责的“渤海粮仓”无棣示范区进行了现场考察,充分肯定了以欧阳竹为代表的农业科技工作者长期扎根农村做出的重要贡献。

工程实施三年,示范面积由2013年16.3万亩增加到2015年77.3万亩,粮食总产由2013年0.08亿斤增加到2015年11.3亿斤,净增粮食超过8亿斤,三年累计辐射带动周边631.7万亩中低产田和盐碱地改良,2015年累计带动新增粮食2.8亿公斤。

2011年至2015年,禹城站继续开展了区域性长期观测和数据采集、机理研究及试验示范工作,形成了“华北平原农田生态系统可持续管理和评估”、“华北农田生态系统水和物质循环及其环境效应”、“农田生态系统生境调控机理和高效生态农业试验示范”等核心成果。

从“黄淮海战役”的“战盐碱”到推广现代农业、到承担“渤海粮仓”科技示范工程山东项目,海滨盐碱滩涂将变成富饶的“粮仓”,禹城站为我国实验地理学的发展、农田生态系统研究、现代农业综合开发和地方经济发展做出了重要贡献!展望未来,禹城站在建设创新型国家和世界科技强国新征程中将会作出新的更大贡献。

(山东水土保持学会秘书处)

网站首页

网站首页