资讯动态

临沂市蒙阴县—“不忘初心 牢记使命”山东水土保持先进典型事迹选编系列(5)

发布日期:2020-01-29 浏览次数:1851

蒙阴县地处鲁东南部的沂蒙山区腹地,是典型的山区县和革命老区,总面积1601.6 km2。全县11个乡镇,总人口53万人。蒙阴的水土流失由来已久,据康熙二十四年(1685年)县志记载:“凡蒙之山,荆棘硗确,大都不毛。稍有可耕之土,又岁岁冲决,非成河即沙压,沧海桑田变幻顷刻,土瘠民贫……遇雨则万山建瓴,澎湃而下,田庐荡洗,遇旱则众壑扬尘,用枯泽竭,涓滴难求。”近百年来几经战乱,更是加剧了水土流失。据1982年调查结果,全县水土流失面积1231.5 km2,占总面积的76. 9%,年均土壤侵蚀模数3370t/km2,水土流失导致土地瘠薄,水库、塘坝等水利设施淤积,自然灾害频发,严重制约了县域经济的发展。

孟良崮战役遗址纪念碑

牢固树立“绿水青山就是金山银山”思想,大力实施生态立县战略

蒙阴有“七山二水一分田”之称。严酷的事实使蒙阴人认识到,水土流失严重,生态环境恶化,是导致经济落后、人民生活贫困的主要原因。蒙阴的资源在山水,优势在山水,出路也在山水。近年来,蒙阴县以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,从全局和可持续发展的高度,强化对水土保持基本国策地位的认识,以建设江北最美乡村为目标,以水土保持为主线,大力实施生态立县战略,协调推进水保与水利、果业,畜牧等工作,培植富民产业,形成了“一河清泉水、一个经济带、一条产业链、一道风景线”的生态治理模式,努力打造水利水保蒙阴、绿色蒙阴、生态蒙阴。

在思想认识上,牢固树立“绿水青山就是金山银山”思想和人与自然和谐相处理念,遵循自然规律,统筹推进山区水保与城镇水保、综合治理与生态修复、生产建设与监督管理,.工程建设与措施维护,走人水和谐发展之路。在工作思路上,改变传统单一的农业水保、减灾水保观念,实现了从传统水保向现代水保,可持续发展水保的转变,把水保工程建设与城乡环境改善融为一体,积极建设生态清洁型小流域,促进社会主义新农村建设。在组织机构上,成立了蒙阴县水土保持委员会,设立了独立的水土保持局,成立了水土保持生态环境监督大队和水土保持监督管理站,为科学、有效地开展水土流失治理和水土保持监督执法提供了组织保证。在防治策略上,由单纯抓治理向以预防为主、防治结合转变,由单一分散治理向集中连片,规模治理转变,由防护型治理向开发型治理转变;摒弃传统治理模式,走生态治理之路,加强水源地整治,走生态保护之路;加强生产建设项目管理,走依法防治之路;在措施配置上,因地制宜,因害设防,治沟与治坡相结合,工程措施与生物措施相结合,治理与开发相结台,资源开发与科技开发相结合,提高水土流失治理效益。

蒙阴县桃墟镇

以治山治水为核心,大力发展林果业,帮助农民走上致富路

新中国成立以来,蒙阴县的水土保持工作经历了1957-1965年的治山治水,1971-1978年的农业学大寨后,直到1983年被列为全省山区开发重点县,实施了石泉小流域综合治理,全县的水土保持工作才真正进入科学发展的轨道。在生态建设上,提出了“项目资金主导,民营资金注入、群众资金补充、部门乡镇联合,点面工作井举,质量效益并重”的工作方针,开创了“水保搭台、多方唱戏”的建设新局面。改革开放30多年来,蒙阴人民发扬“爱党爱军,开拓奋进,艰苦创业、无私奉献”的沂蒙精神,把目光盯在山上,把汗水洒在山上,使昔日的荒山穷山变成了花果山,变成了惠民富民的金银山。一是优化治理方式。坚持小流域综合治理,按照“山顶松柏刺槐戴帽、山腰经济林木缠绕、山脚水利交通配套“的治理模式,治理荒山2.67万hm2。二是创新开发机制。20世纪80年代,制定了优惠政策,调动了群众向荒山进军的积极性;90年代,推行“谁投入,谁受益”的开发机制,对荒山、荒坡、荒滩土地使用权进行拍卖,吸引农民和下岗职工踊跃购买土地;21世纪初,因势利导发展农业经济合作社,走上了联合开发、规模经营之路。裁至2011年年底,全县累计治理水土流失面积965.8 km2,森林覆盖率达到48%,土壤侵蚀量减少67%。

过去的蒙阴是“四塞之崮,舟车不通;土货难运,外货不入”,改革开放后,特别是近10年来,蒙阴人民在开展大规模治山治水的基础上,始终坚持把治理水土流失与开发利用当地资源紧密结合起来,以开发促治理,以治理保开发,把促进农民增收作为根本出发点,把流域治理与发展富民产业有机结合起来。一方面,大力发展林果业,发展以蜜桃、苹果为主的果品种植,推行绿色、有机农产品标准化生产,建设果品精品园区。特别是历经市场的洗礼,蒙阴走出了一条以水土保持工程为依托发展蜜桃的成功之路,蜜桃已成为蒙阴的支柱产业。蒙阴连续举办了五届“桃花节”,两届“赛果会”、两届“全国桃战略发展论坛”,建设成了“桃文化旅游风景区”,让文化引领果业持续健康发展。目前,全县人均果园面积0.13hm2,年产果品12亿kg,果农户均年收入3万元以上。“蒙阴蜜桃”荣获“中华名果”和“中国农产品百强知名品牌”称号,蒙阴已成为全国果品生产综合强县、“中国蜜桃之都”。

以政策和机制为保障,积极吸引民营资本,加快水土流失治理步伐

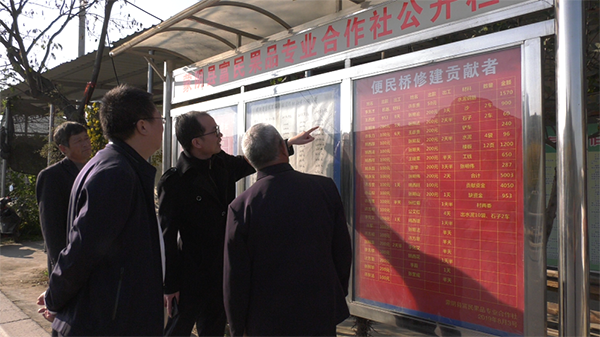

针对农村税费改革、农业税和“两工”逐步取消的新情况,蒙阴尊重群众的首创精神,积极探索,创新机制,激活民间资本投入水保,走出了一条民营水保发展的新路子。一是制定鼓励政策,推进“四荒”开发。蒙阴从实际出发,分别采取了拍卖承包、无偿赠送开发和鼓励企业、城镇居民搞开发等治理模式,拍卖承包荒山8700hm2。二是推行水保产权制度改革,调动民间资金投入生态建设。蒙阴以产权制度改革为突破口,以建立“明确所有权、搞活使用权、放开建设权”为主要内容,以社会投入为主要渠道,所有水保工程项目,只要符合水土保持规划,办理必要的审批手续,都可以民建、民有、民营。近几年,全县农民自发投入资金达1.2亿元。三是创新水保投入机制,激发群众的投资积极性。整合使用涉农项目资金,集中倾斜支持流域治理。同时,出台了《鼓励发展民营水利水保工作的意见》,按照“谁建设、谁所有、谁受益”的原则,实行‘以奖代补”、“先干后补”,激发了群众投资建设的积极性。四是创建农业经济合作社,提高民营水保发展的组织化水平。蒙阴县针对农村实行家庭联产承包责任制不适应连片治理需要的状况,积极探索了依靠农业经济合作社开展水土保持的新路子。以“政府引导,能人牵头,双向选择,自愿组合”为原则,牵头人和农户之间相互选择,自愿结为合作社,社内成员之间互换土地,一个合作社的土地集中成1-2个大片,为连片开发治理打下了基础。全县有68%的农户自愿组建了2000多个农业经济合作社,合作社已成为推动民营水保发展新的强大力量。

以建设生态清洁型小流域为载体,大力发展循环经济,实现生态保护与经济发展双赢

近年来,蒙阴县不断完善工作思路,着力构建多功能的水土流失防治体系,结合水源地保护开展生态清洁型小流域建设。通过措施优化配置,提高水资源利用效率,控制水土流失,减少水体的富营养化,同时保持土壤肥力,避免因大量使用化肥而造成的面源污染。在水源地保护区分别设置了源头水保护区、自然保护区及农业用水区保护管理的界碑、界标和界桩,清理污染水质的养殖业,集中处理生活垃圾,引导扶持农户从事无污染的绿色产业。

顺应群众对整洁、文明、和谐生活的新期待,把生态清洁型小流域建设与新农村建设紧密结合,全面改善农村环境。一是整治村庄环境。在全县乡村安装路灯8000余盏,栽植绿化苗木500余万株。建成垃圾处理场和中转站35处,建立污水处理厂和分户式污水处理点200余处,初步实现了城乡生活垃圾一体化处理和污水无害化排放。二是改造道路。按照“一条道路、一条绿荫”的要求,实现了村村通硬化路。三是美化村庄。注重保持田园风光和传统风貌,依山就势规划建设新型农村社区,建设具有“沂蒙风情、果乡风韵”的生态文明村。

为使生态清洁型小流域综合效益最大化、多元化,蒙阴大力推广林禽、林畜等生态养殖模式,发展“畜一沼一果”生态循环农业,加快发展长毛兔、蒙山羊、蒙山草鸡等养殖业,全县每年的兔毛产量占全国的20%以上,被命名为“中国长毛兔之乡”和“国家长毛兔标准化养殖示范区”,年人均畜牧业收入2128元。种养业的发展带动了农产品加工业和流通服务业,龙头企业达到43家,批发市场300多处,服务业增加值以每年20%的速度增长,实现了生态保护与经济发展双赢。

以水土流失治理成果为依托,大力发展生态旅游,适应群众提高生活质量的新期盼

蒙阴通过持续开展水土流失治理,一是涵养了水源,形成了绿水滋润青山、青山涵养绿水的良性循环。二是促进了林果生产,林果业发展带动旅游发展。如今的蒙阴,风景如画,令人心醉,春天花开时节,满目云锦将连绵起伏的泰、蒙山脉装扮得分外妖挠,夏季秋季,瓜果飘香,客商来往不断,货车络绎不绝,果农笑迎八方来客。2011年,全县农民人均纯收入近8000元。三是改善了生态,优化了环境。良好的生态环境,吸引了临工集团华伟重工、日钢集团冶金渣等一批实力强的企业在蒙阴落户,为县域经济跨越式发展奠定了基础。

为了延长生态文明线,拉长产业开发链,蒙阴大力建设特色乡村、生态文明村,发展生态旅游产业。一是建设特色乡村。依山就势,以河为轴,以“果乡情韵,田园风光”为特色,按照新农居、精品园、新能源、农家乐“四位一体”的生态家园模式,打造出220个果业生态村。二是建设生态文明村。依托生态建设成果,大力改善居住环境,发挥革命老区优势,大力弘扬红色文化;挖掘传统文化资源,大力营造文明健康向上的社会新风尚。蒙阴县有70%的村已成为生态文明村,被评为国家级生态示范区,处处呈现出“村在林中、人在绿中,乡乡文明、村村和谐,家家增收、户户优美”的生态文明景象。三是发展乡村生态旅游。蒙阴以水土流失治理成果和生态文明村为依托,主打生态游、体验游、体闲游、养生游,注册了“蒙山农家乐”旅游品牌;把生态、文化、旅游统一规划、一体开发,着力打造春天满山花、夏天满山绿、秋天满山果的休闲旅游风景区。旅游及相关产业对农民收入的贡献率达到20%以上,蒙阴被评为“中国十佳休闲旅游名县”和山东省首批旅游强县。

蒙阴县时代山乡旅游区

以水土保持生态文明县为新起点,提升水土流失治理水平,建设和谐秀美新蒙阴

2012年8月10日,水利部在山东省蒙阴县组织召开了蒙阴县“国家水土保持生态文明县”专家评审会议。专家组一致认为:蒙阴县的水土保持生态文明建设工作达到了国家水土保持生态文明县的考评标准,建议评定为“国家水土保持生态文明县”。这是自2011年水利部在全国开展创建水土保持生态文明县活动以来,山东省唯一一个达到国家水土保持生态文明县标准的县。蒙阴县荣获“国家水土保持生态文明县”称号,这是对该县水土保持工作的最高褒奖。

在新的起点上,蒙阴围绕全县“十二五”规划确定的“建设特色经济强县,建设生态文明大县、建设文化旅游名县、建设和谐宜居之县”的总体发展目标,继续实施生态立县战略,坚持“大水保、大循环、大生态”工作思路,抱定“绿水青山就是金山银山,生态效益才是最大效益”的理念,坚定“生态立县”思想不动摇,突出“生态富民”主题,用生态文明引领县域发展,逐步探索了一条“发展生态经济、改善生态环境、培育生态文化、建设文明乡村”的路子。坚持山、水、林、田、湖、草综合开发,按照“山顶松柏刺槐戴帽、山腰经济林木缠绕、山脚水利交通配套”的模式、“产业带、生态带、风景带”及“一条道路、一条绿荫”的标准,开展荒山绿化、修建水利水库,使全县水土流失面积加快更好治理。在上游大力开展生态清洁型小流域建设,保护水源;在中游构建生态沟道系统,改善河岸地面植物和土壤微生物生存环境,保护生物群落多样性;在下游建设湿地,净化水质,保障水生态安全。进一步提高水土保持生态建设层次,提升水土流失治理水平,建设适应社会经济发展和人民群众要求的功能多样的“生态型,景观型、经济型、安全型、文化型”小流域。把水土保持与发展红色文化产业、发展特色农业产业、发展旅游产业紧密结合,合理布设措施,调控水土资源,改善产业结构,优化产业布局,以水土资源的可持续利用促进经济社会的可持续发展。

延伸阅读:水土流失使生态环境恶化综合治理刻不容缓

(山东水土保持学会秘书处)

网站首页

网站首页